1929(昭和4)年に日蓮宗宗徒 守山妙定尼が草庵を結んだ。

修行中のある日、妙定尼にこの地の守り神明石大明神より、「厄除けの豆まきを始めよ」とお告げがあった。このお告げは、日蓮聖人が鎌倉の竜の口で法難に遭い、佐渡の国へ流罪となった時、七つの頭を持つ大蛇に法華経を読み、南無妙法蓮華経と書いた小石を撒いて供養した故事に由来している。

毎年2月16日に日蓮聖人の生誕を祝う法要と共に、ヤクヨケ豆まき大祈祷会を行い、体に降り注ぐ大量のヤクヨケ豆によって、参拝者の厄を払い、一年の安泰をお祈りしている。

北前船が盛んな頃の港は、写真のように砂浜だった。ようやく1902(明治35)年から近代化を図る工事が行われ、荒崎や港海底の岩を活用した石積の防波堤と岸壁ができた。

石積防波堤に立つ赤灯台は、1962(昭和37)年に設置され、2015(平成27)年には、灯台の役目を終え撤去されるところだったが、地元有志の存続活動により、加茂のシンボルとなっている。

安養寺川河口の石造アーチは、加茂隧道と同じ石工作とみられ、当時の石組みの巧みな技術がうかがえる。(岡町川にも石造アーチがある)

港の交易が盛んな頃は、この岡町川を荷積みの小舟が行き来し、この白山小路は、舟を川上にあげる時に利用された。港には、舟を停泊させていた舟溜跡が残り、往時をしのぶことができる。また、河口には安養寺川と同じような石造アーチがあり、加茂隧道と同じ石工作とみなされ、当時の石組みの巧みな技術がうかがえる。

出船入船の天候を判断するために登った山と伝えられる。各地の日和山で見つかっている方角石は見つかっていないが、港や沖まで一望できる。

この日和山山道口より、約5分で山頂に到着する。

1862(文久2)年に春日神社から恵比須をわけておまつりしたことから、恵比須山とも呼ばれた。1920(大正9)年頃、秋野茂右衛門家が桜の木を植え、丘の上まで見通せるように造成し、桜ヶ丘と呼ばれるようになった。今も、東町町内会で植樹や手入れをしている。

また、中腹には、昔、港に入る船の目印となる赤い電灯があった。

桜ヶ丘上り口右側には、後に内閣総理大臣となる原敬が若い頃泊まった宿屋伊藤達右衛門家があった。

尾形家は、代々「六郎兵衛」を名乗り、六代目六郎兵衛が漁場経営を始め、北洋に進出して財を成し、七代目六郎兵衛は、マグロ漁業と海南島(南シナ海)での漁場開拓に努めた。

○鳥蔵は、かって漁具蔵として使用、土蔵の痛みを防ぐため、外側を板壁で囲む鞘堂づくりになっている。蔵のシンボル○鳥(まるとり)印は尾形家の漁船の旗印だった。

尾形家本宅の向かいに、1923(大正12)年に建てられた洋風の建物、別館「聴濤館」がある。

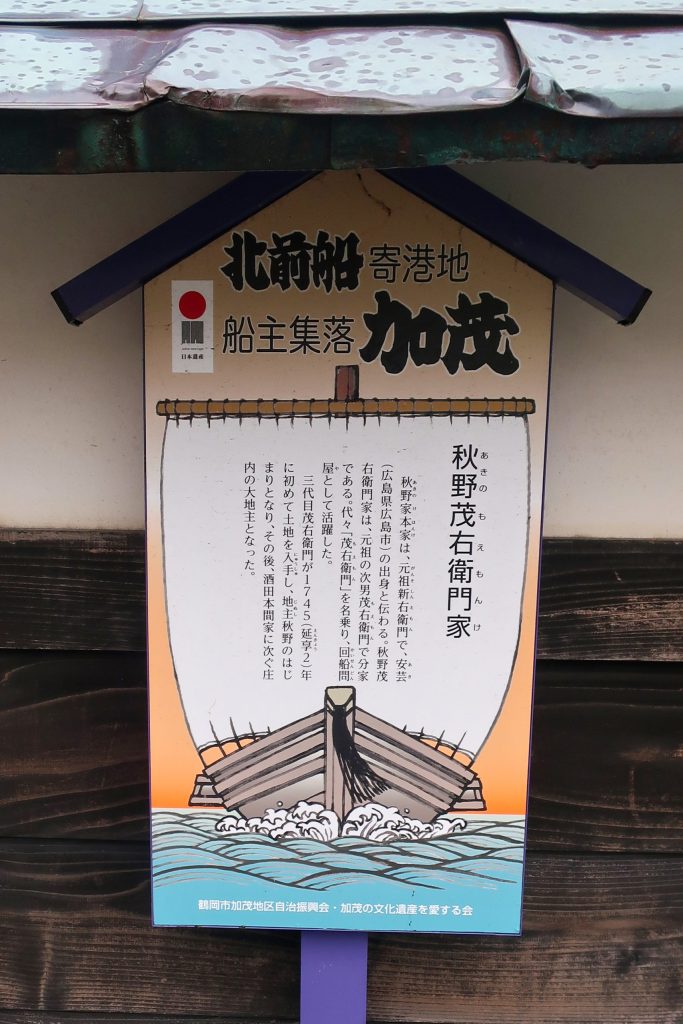

秋野家本家は、元祖新右衛門で、安芸(広島県広島市)の出身と伝わる。秋野茂右衛門家は、元祖の次男茂右衛門で分家である。代々「茂右衛門」を名乗り、廻船問屋として活躍した。

三代目茂右衛門が1745(延享2)年に初めて土地を入手し、地主秋野の始まりとなり、その後、酒田本間家に次ぐ庄内の大地主となった。

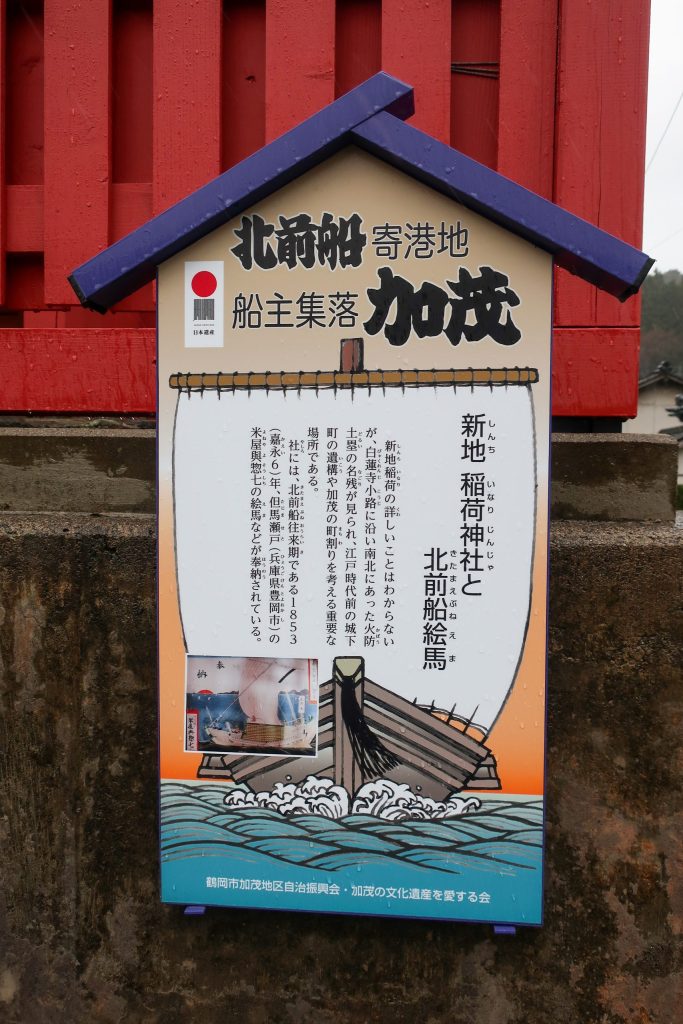

新地稲荷の詳しいことはわからないが、白蓮寺小路に沿い南北にあった火防土塁の名残が見られ、江戸時代の前の城下町の遺構や加茂の町割りを考える重要な場所である。

社には、北前船往来期である1853(嘉永6)年、但馬瀬戸(兵庫県豊岡市)の米屋與惣七の絵馬などが奉納されている。

加茂は江戸時代から遊女を置くことが許可されていた。明治期に入り、近代商港への転換を進める時、加茂坂入口山際を開拓して、この緑町に遊郭をまとめて遊郭街を造った。

1474(文明6)年、越前吉崎(福井県)蓮如上人門弟寂蔵坊が聖徳太子像を授けられ、布教の旅をして加茂に着き、高館山の麓通称東山に草庵「寂蔵寺」を結んだ。その後この地に移り、1672(寛文12)年、京都本願寺より寺号「浄禅寺」を賜った。詩人茨城のり子の墓所がある。

1790(寛政2)年に藩州坂越浦(兵庫県)船講中より寄進された喚鐘(かんしょう)があり、昭和の末頃まで使用していた。

山門は、1711(宝永8)年、鶴岡市一日町の西海友治郎の寄進により建立された。この山門から見る加茂の仲町通りのまち並は、明治期と同じように見える。

1642(寛永19)年、高僧が亡くなった記録があり、それ以前に開山したことがうかがえる。以前は、登町付近にあり、1869(明治2)年に現在の場所に移ったが、その跡地は白蓮寺で所有している。その後の1886(明治19)年加茂隧道工事と合わせて、登町の道路開削工事が行われ、今の国道となった。この工事は、近代加茂港の発展に貢献する事業であった。

いまでも登町には、「白蓮寺小路」という小道が残り、本堂脇に火防の守り神秋葉堂の烏天狗像がまつられている。

暦応年間(北朝1338〜1341年)に越前に創設された少林庵が起源という。1623(元和9)年、前田八郎左衛門が庵主四世と共に越前(福井県東部)より加茂に移り、少林寺を創立した。以来、前田性を大屋と改姓し、大屋家の菩提寺となった。

本尊は達磨大師で、達磨大師面壁九年のゆかりの中国少林寺と寺号を同じくする。

山門は、文化年間に開基家大屋八郎左衛門の寄付になるもので、北前船として長い間活躍した船の舟柱や板を再利用して造営されており、往時港町として栄えた頃をしのぶ好適の文化財である。

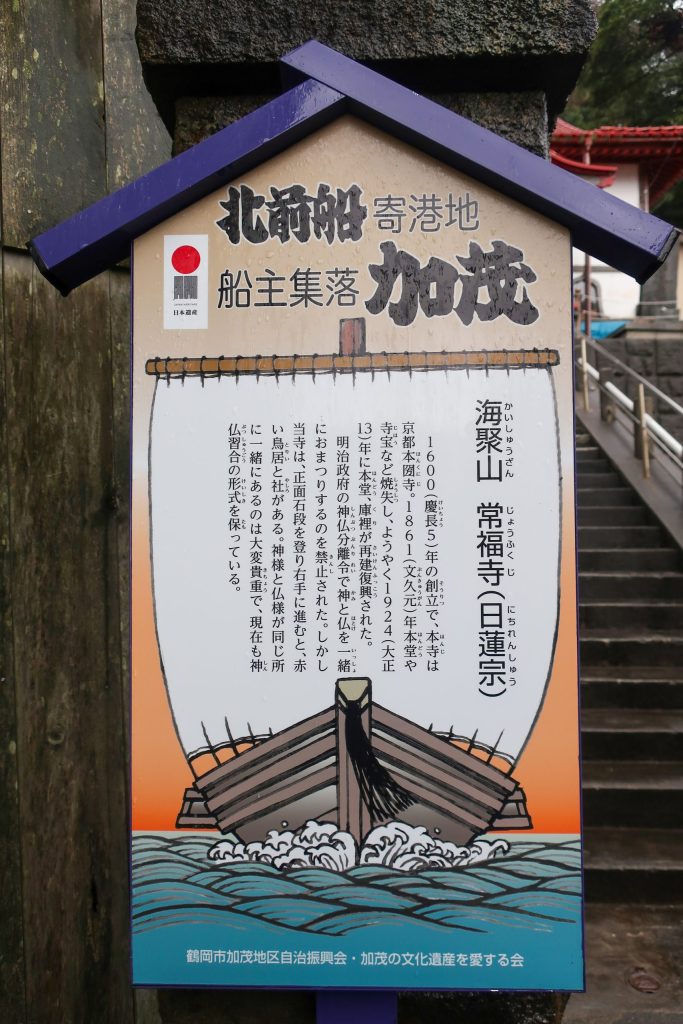

1600(慶長5)年の創立で、本寺は京都本国時。1861(文久元)年、本堂や寺宝など焼失し、1924(大正13)年にようやく本堂、庫裡が再建復興された。

明治政府の神仏分離令で神と仏を一緒におまつりするのを禁止された。しかし当寺は、正面石段を登り右手に進むと、赤い鳥居と社がある。神様と仏様が同じ場所に一緒にあるのは大変貴重で、現在も神仏習合の形式を保っている。

1596(慶長1)年に冨塚七郎入道は、孫三郎左エ門が松根川原の合戦で戦死し、無常を感じ「安養庵」を建立した。その後、大本山知恩寺の高弟、善誉英公上人が開山し、「不退山清浄院安養寺」と改称した。

1795(寛政7)年に加茂火災にて焼失し、1807(文化4)年に再建された。それ以前も2回ほど火災に遭っているため、本堂が加茂石土台で土蔵造りになっている。

1253(建長5)年に心地覚心(鎌倉時代の臨済宗の僧)が加茂に流れ着き、海印寺の開祖となった。

1759(宝暦9)年、鶴岡市馬町の正法二世・傑山空広和尚(けつざんくうこうおしょう)を勧請し、曹洞宗海印寺が開山、本寺は正法寺。

秋野茂右衛門家の菩提寺で、秋野家が中心となり本堂等の整備をした。

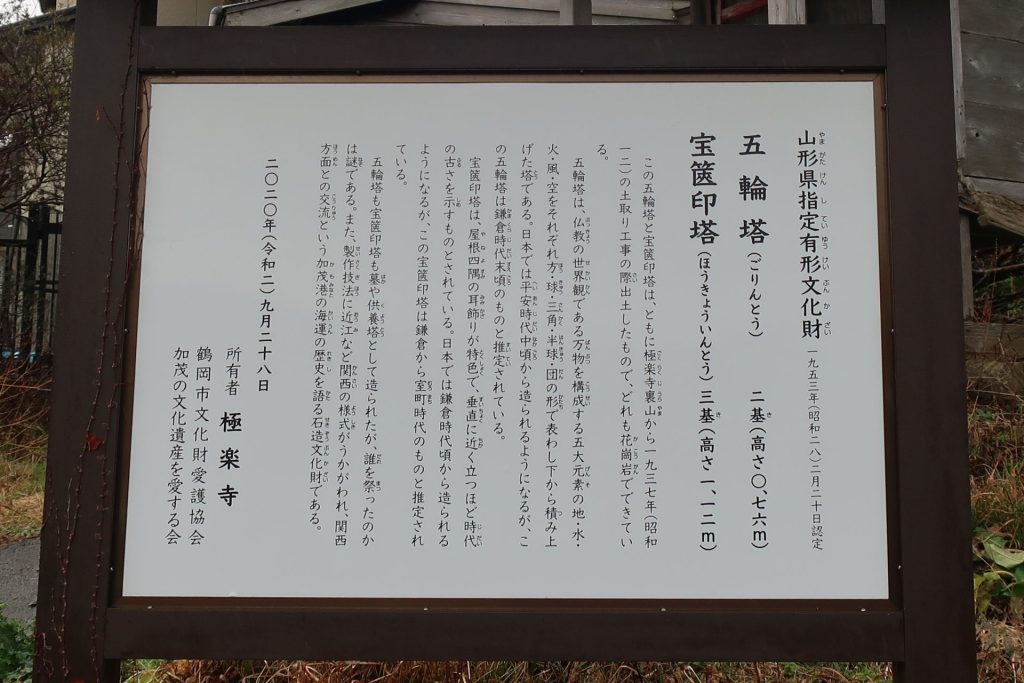

極楽寺(寛政年間に曹洞宗に改宗、善宝寺末寺)、五輪塔2基と宝篋印塔3基(お堂内・幾内様式)、五輪塔(お堂外は1650年(慶安3年))がある。

山形県指定有形文化財(1953年(昭和28年)2月20日認定

五輪塔(ごりんとう)2基(高さ0.76m)

宝篋印塔(ほうきょういんとう)3基(高さ1.12m)

この五輪塔と宝篋印塔は、ともに極楽寺裏山から1937年(昭和12年)の土取り工事の際、出土したもので、どれも花崗岩でできている。

五輪塔は、仏教の世界観である万物を構成する五大元素の地・水・火・風・空をそれぞれ方・球・三角・半球・団の形で表し、下から積み上げた塔である。日本では、平安時代中頃から造られるようになるが、この五輪塔は鎌倉時代末頃のものと推定されている。

宝篋印塔は、屋根四隅の耳飾りが特色で、垂直に近く立つほど時代の古さを示すものとされている。日本では、鎌倉時代頃から造られるようになるが、この宝篋印塔は鎌倉から室町時代のものと推定されている。

五輪塔も宝篋印塔も墓や供養塔として造られたが、誰を祭ったのかは謎である。また、製作技法に近江など関西の様式がうかがわれ、関西方面との交流という加茂港の海運の歴史を語る石造文化である。

2020年(令和2年)9月28日

所有者 極楽寺

鶴岡市文化財愛護協会

加茂の文化遺産を愛する会

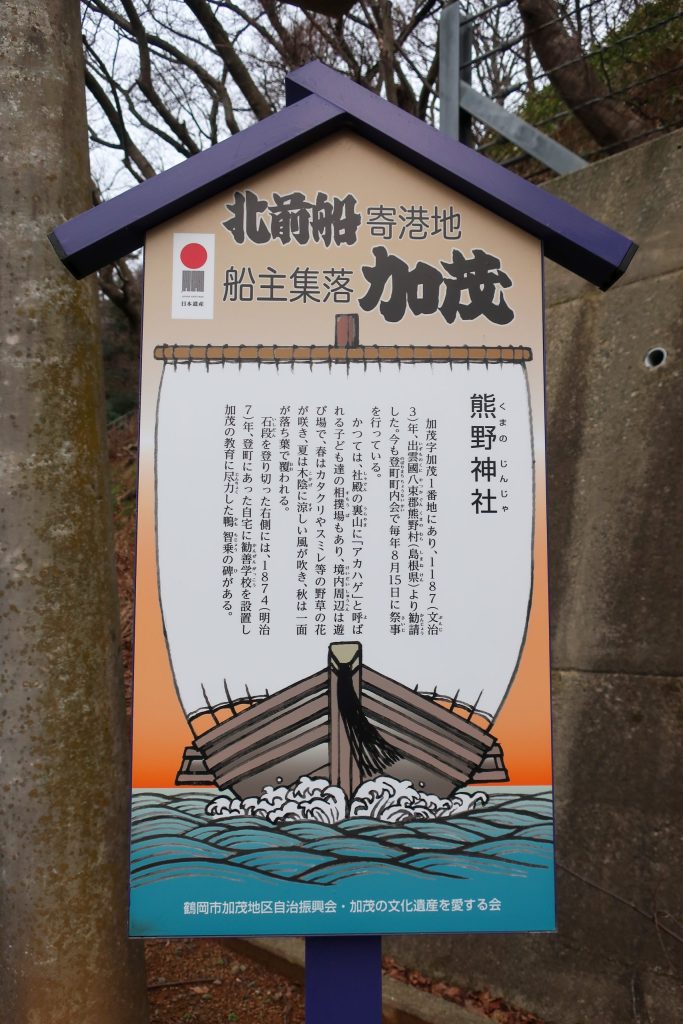

加茂字加茂1番地にあり、1187(文治3)年、出雲国八束郡熊野村(島根県)より勧請した。今も登町町内会で毎年8月15日に祭事を行なっている。

かっては、社殿の裏山に「アカハゲ」と呼ばれる子ども達の相撲場もあり、境内周辺は遊び場で、春はカタクリやスミレ等の野草の花が咲き、夏は木陰に涼しい風が吹き、秋は一面が落ち葉で覆われる。

石段を登り切った右側には、1874(明治7)年、登町にあった自宅に勧善学校を設置し、加茂の教育に尽力した鴨 智乗(かも ちじょう)の碑がある。

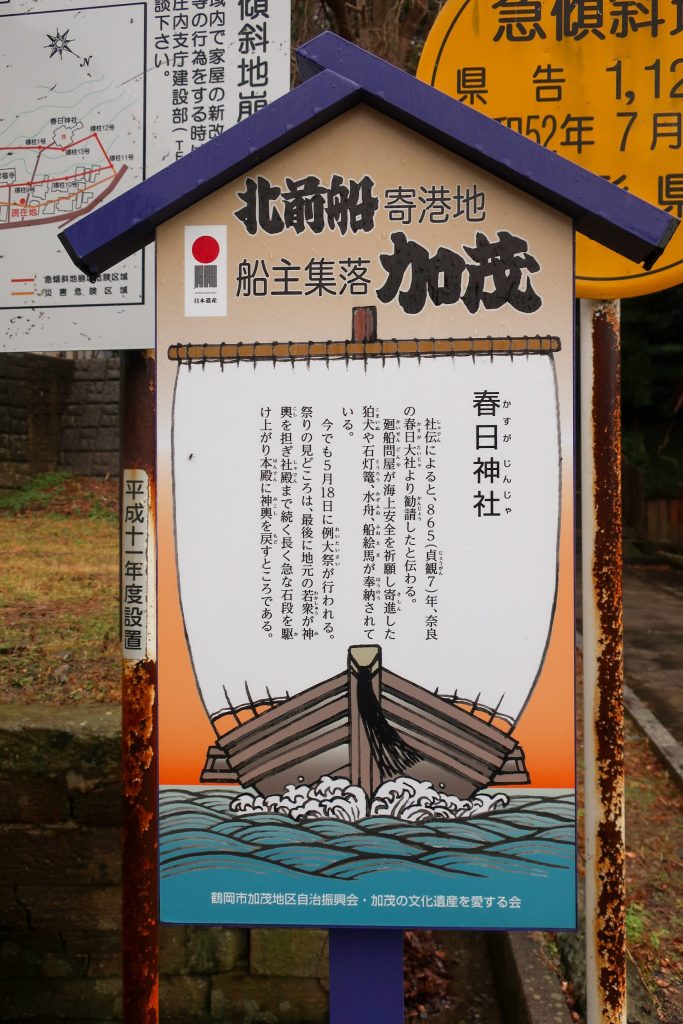

社伝によると、865(貞観7)年、奈良の春日大社より勧請したと伝わる。

廻船問屋が海上安全を祈願し寄進した狛犬や石灯籠、水舟、船絵馬が奉納されている。

今でも5月18日に例大祭が行われる。祭りの見どころは、最後に地元の若衆が神輿を担ぎ、社殿まで続く急な石段を駆け上がり、本殿に神輿を戻すところである。

858(天安(てんあん)2)年創立、開山・開基は慈覚大師。加茂で一番古い寺で、本寺は滋賀県大津市の延暦寺。明石権現明石社と天台宗明石山龍宮寺の神仏習合霊場で、地元では「明石様」の名で親しまれている。

明石礁から霊木を引き上げて彫ったと伝わる狛犬が納められている。